- "عبور النساء المؤجل".. تقرير حقوقي يوثق انتهاكات حرية التنقل بحق النساء في تعز

- الحملة الأمنية المشتركة تضبط سيارة محمّلة بحبوب مخدّرة في لحج

- غروندبرغ ينهي لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وحوثيين بشأن الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة في اليمن

- رئيس وفد الحوثيين: بحثنا مع المبعوث الأممي تنفيذ خارطة الطريق وحل قضية محتجزي المنظمات

- "القيادة الرئاسي" يقر إجراءات لتشديد الرقابة على المنافذ وتوسيع الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية

- عدن.. البنك المركزي يحذر من التعامل مع مزادات "غير قانونية" تستهدف ممتلكات البنوك في صنعاء

- هيئة حقوقية تدين حملة مداهمات واختطافات شنها الحوثيون في ذمار

- "العفو الدولية: الغارة الأمريكية على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة قد ترقى إلى جريمة حرب

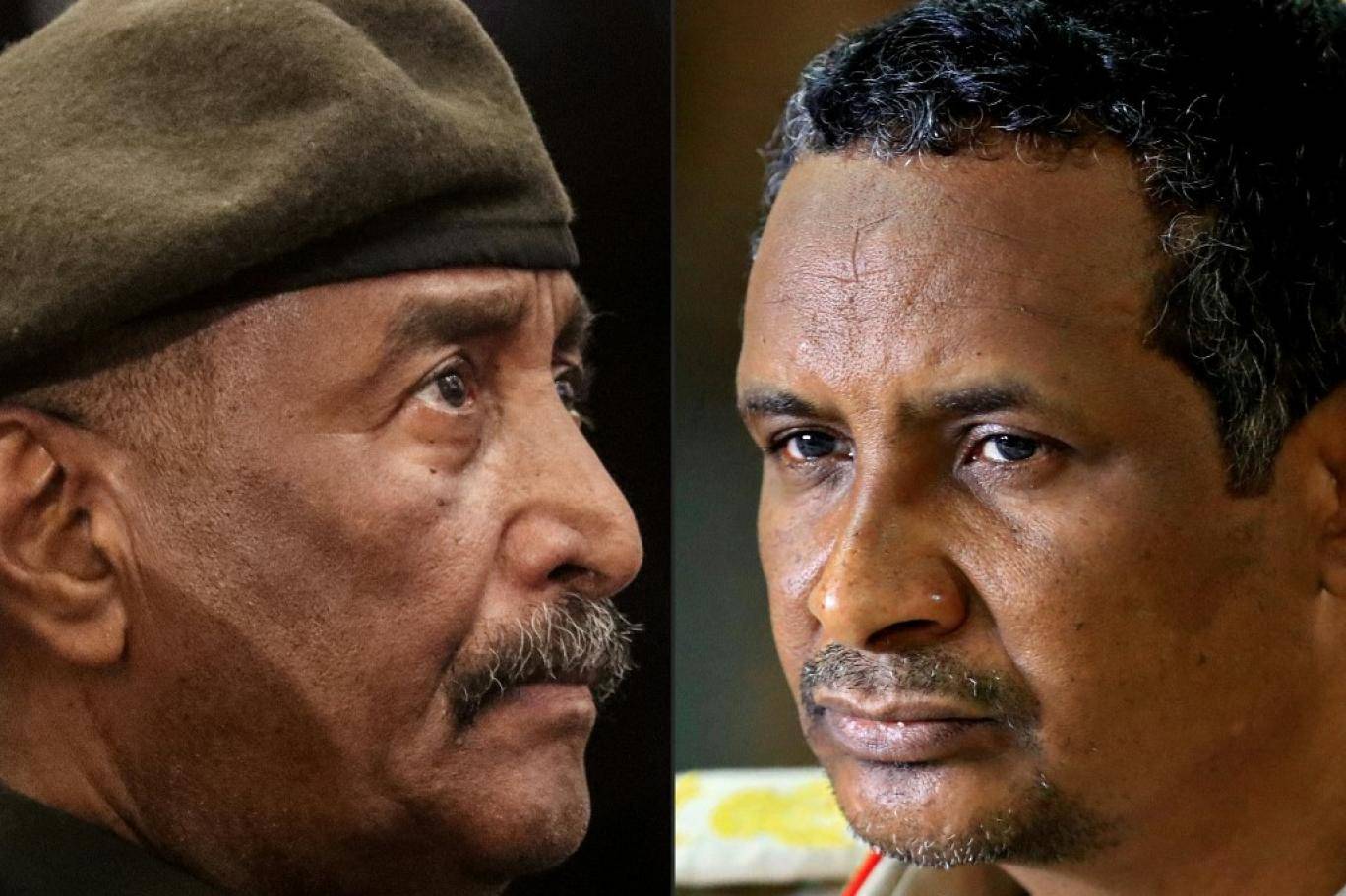

- تنديد أوروبي بوحشية "الدعم السريع".. والجيش يشن غارات على الفاشر

- غزة.. 100 قتيل بينهم 35 طفلا بمجازر إسرائيل في 12 ساعة

إن الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/ نيسان من عام 2023 ليست مجرد فصل عسكري عابر في تاريخ صراعات السلطة التقليدية داخل الدولة الأفريقية، بل هي في جوهرها انعكاس لمأزق هيكلي عميق يتصل بالهوية الاقتصادية للدولة، ومن يتحكم في شبكات توزيع الثروة القومية.

لقد تحول الصراع القائم بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى مواجهة مكشوفة على الموارد الاقتصادية والسيطرة على مسارات تدفقها وإعادة إنتاج الدولة السودانية من بوابة الاقتصاد، لا السياسة فحسب.

الحرب الراهنة كشفت عن التداخل الكثيف بين البنية الاقتصادية غير الرسمية التي ظلت النخب العسكرية والقبلية تراكم فيها ثروات هائلة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي وبين المحاولات المتلاحقة لإعادة هندسة السلطة بعد ثورة عام 2019. هذا التداخل المعقد هو الذي جعل الموارد وحدها لا الأيديولوجيا أو حتى الولاءات التقليدية هي المحرك الرئيس لجميع معادلات القوة في السودان.

طبقاً للتقديرات الدبلوماسية فإن السودان قد تحول منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير إلى ساحة تنازع واسعة بين شبكات اقتصادية غير خاضعة لأي رقابة مؤسسية. هذا التنازع يرتبط بصورة أساسية بمناطق الثروة الرئيسة كالذهب وتهريبه والأراضي الزراعية المستأجرة من قبل شركات أجنبية ذات نفوذ واسع، وكذلك التحكم في عائدات الموانئ والنفط والمعادن النادرة في مناطق مثل دارفور والنيل الأزرق.

هذا التشابك المالي والعسكري المعقد جعل من السيطرة الفعلية على الموارد شرطاً ضرورياً وفعلياً للنفوذ السياسي، وهو ما يضع صعوبة كبيرة أمام إمكان بناء دولة مدنية مستقرة في ظل استمرار هيمنة ما يمكن تسميته اقتصاد الحرب، وذلك على الرغم من تبني واشنطن خيار تولي المدنيين السلطة السياسية، مما لا توجد له آيات واضحة تحت مظلة الوضع القائم، حيث تمتلك المؤسسة العسكرية السودانية شبكة واسعة ومترابطة من الشركات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية التي امتدت نشاطاًتها من قطاع الزراعة وصولاً إلى التعدين وحتى الاتصالات والبنية التحتية.

في المقابل، نشأت ثروات قوات "الدعم السريع" وتضخمت بصورة غير مسبوقة من تجارة الذهب وتعدينه، حيث تحولت السيطرة المباشرة على هذه المناجم الغنية إلى أداة فعالة لبناء شبكة واسعة من الولاءات المحلية والقبلية والإقليمية، وعندما انفجرت الحرب لم يكن هذا الاقتتال في حقيقته سوى نتيجة طبيعية وحتمية لتضارب شبكات المصالح المالية والعسكرية المتنافسة، متجاوزاً بذلك كونه مجرد صراع على شكل الحكم أو توزيع الكراسي السياسية.

تشير التقديرات المتاحة إلى أن الحرب تدار بصورة كاملة بموارد مكتسبة بصورة مباشرة من عائدات الذهب المستمرة والضرائب غير الرسمية التي تفرض على السكان والمهربات والسلع الأساسية لتمويل المجهود العسكري وتوفير الإمدادات والرواتب.

هذا النمط من التمويل الذاتي للحرب قد منحها استدامة غير متوقعة، إذ لم تعد الأطراف المتحاربة تعتمد بصورة أساسية على المساعدات الخارجية أو القروض الدولية، بل أصبحت تعتمد على موارد البلاد نفسها التي يجري استنزافها خارج الرقابة الرسمية.

ومع استمرار تعقد المشهد في الميدان العسكري، وتراجع الرهانات على قدرة أي طرف على تحقيق الحسم الكامل والنهائي، بدأت واشنطن في إعادة التفكير في معادلة السلطة السودانية، لكن من زاوية الموارد تحديداً وليس من زاوية الأشخاص أو القيادات.

المحادثات التي جرت أخيراً في واشنطن مع وفود من الجيش السوداني لم تقتصر على مناقشة القضايا العسكرية والأمنية التقليدية، بل توسعت لتتناول مستقبل السيطرة على الموارد الاقتصادية والبحث عن ضمانات واضحة، لتوزيعها في أي تسوية انتقالية قادمة.

هذا التحول في التركيز على أن أي وقف لإطلاق النار إذا لم ترافقه إعادة ضبط شاملة لمنظومة الموارد القومية سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار، لأن الصراعات الاقتصادية حول السيطرة ستجد طريقها مجدداً لإشعال الحرب.

في هذا السياق تسعى الولايات المتحدة الأميركية وفقاً لتقديرات دبلوماسية متداولة إلى هندسة فترة انتقالية جديدة ومختلفة تماماً، تبنى هذه المرة على مبدأ جوهري هو توزيع النفوذ الاقتصادي قبل الشروع في توزيع المناصب السياسية والإدارية. هذا المبدأ يعني صياغة عقد جديد يضمن إخضاع الموارد الكبرى والمحورية في البلاد لإدارة شركات دولية تضمن مصالح أميركية.

من المتوقع أن يكون هذا التركيز الاقتصادي المدخل لبناء حكومة انتقالية ذات طابع "تكنوقراطي"، أي مكونة من خبراء ومهنيين وتحظى بدعم دولي واسع وتلتزم هذه الحكومة بإدارة الموارد. الهدف النهائي من هذا المسعى هو ضمان تحييد كل من الجيش وقوات "الدعم السريع" تدريجاً عن مفاصل الاقتصاد الوطني.

غير أن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بعقبة مزدوجة. فمن جهة أولى لا يمكن للجيش السوداني أن يتخلى بسهولة عن شركاته وموارده الإنتاجية التي تمثل ركيزة نفوذه المالي ومكانته السياسية داخل الدولة.

ومن جهة أخرى لا يمكن لقوات "الدعم السريع" أن تقبل بتسليم السيطرة الكاملة على مناجم الذهب التي تعد مصدر تمويلها الأساس والحبل السري الذي يغذي آلتها العسكرية. وهنا يكمن لب المعضلة الحالية: أي تسوية سياسية، مهما كانت محكمة شكلاً، لن تصمد ولن تستمر ما لم تعالج جذور اقتصاد الحرب بصورة جذرية وتدمج الأطراف المسلحة ضمن منظومة موارد شفافة تضمن الحد الأدنى من العدالة الاقتصادية بين الأقاليم والمناطق المختلفة في السودان.

توضح المقاربات الغربية الجديدة أن تسوية قضية الموارد الاقتصادية والمالية هي الشرط الحاسم والأولي لبناء أي سلام مستدام في السودان. وتراهن واشنطن في إطار تصورها الاستراتيجي على إدماج السودان في نظام اقتصادي إقليمي ودولي أوسع نطاقاً، يربط من خلاله ميناء بورتسودان الاستراتيجي بممرات التجارة الحيوية في البحر الأحمر، وتفتح بموجبه استثمارات غربية مباشرة في قطاعات الزراعة والطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى تقليص نفوذ اقتصاد الظل تدريجاً.

يبدو أن التصور الأمريكي الجديد لا يقوم على استراتيجية دعم طرف بعينه ضد الطرف الآخر، بل يقوم على استراتيجية أعمق ترتكز على إعادة هندسة الدولة السودانية بأكملها من بوابة الاقتصاد.

في المقابل تبدو القوى الداخلية السودانية، بخاصة النخب السياسية التقليدية في موقع المتلقي والمستجيب أكثر من موقع الفاعل والمؤثر. هذه النخب التي فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها السياسي والاقتصادي منذ انقلاب عام 2021، تحاول الآن إعادة التموضع عبر استخدام خطاب "مدنية الدولة"، لكنها لا تمتلك الموارد المالية الكافية أو القدرة التنظيمية للدخول بثقل في معادلة القوة التي تتحكم فيها الأطراف المسلحة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى الحركات المسلحة في الهامش التي على رغم امتلاكها بعض الموارد المحلية كالسيطرة على الأراضي الزراعية وجمع الرسوم المحلية، فإنها لا تستطيع فرض شروطها أو رؤيتها في غياب دعم إقليمي أو دولي واضح وثابت.

وهكذا فإن معادلة الحرب والسلام في السودان باتت تدار وتصمم من الخارج بقدر ما توجه وتصاغ من الداخل، إذ أصبحت الموارد وحدها، وليست الإرادات السياسية أو الديمقراطية، هي محور الضغط والتفاوض.

وطبقاً للتسريبات والتقارير المتاحة حتى اللحظة الراهنة تحاول واشنطن الدفع بقوة نحو إنشاء "آلية مراقبة مشتركة"، وهذه الآلية من المتوقع أن تضم خبراء سودانيين مستقلين، إضافة إلى خبراء دوليين.

ستكون مهمة هذه الآلية محددة تتبع حركة الموارد المالية والاقتصادية وتقديم تقارير دورية وشاملة إلى مجلس الأمن الدولي، وبذلك تصبح الشفافية الاقتصادية وتقديم الحساب شرطاً أساساً ومعلناً لوقف إطلاق النار، حيث ستكون هذه الآلية في تقديرنا بمثابة النواة الأولى لنوع جديد من الحكومات الانتقالية التي تكون اقتصادية التوجه والوظيفة أكثر منها سياسية.

في الوقت نفسه يدور داخل الدوائر السياسية والدبلوماسية في واشنطن نقاش محتدم حول مدى واقعية هذه المقاربة. فريق يرى أن الضغط الاقتصادي المفرط قد يدفع الأطراف المتحاربة إلى مزيد من التشدد العسكري والانكفاء على الذات، مما يعقد فرص التفاوض، في حين يراهن آخرون على أن ضبط الموارد وإغلاق منابع التمويل سيجعل الحرب أقل جدوى وأكثر كلفة اقتصادية ومالية على المتحاربين، مما سيدفعهم حتماً نحو طاولة التفاوض. وبين هذين المنظورين المتعارضين تتحرك السياسة الأميركية في توازن بين استخدام "العصا الاقتصادية" للضغط وتقديم "الجزرة السياسية" للتحفيز.

(اندبندنت عربية)